新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが5類感染症に変更された後の患者等に対する公費支援の取り扱いが変更され,5月8日から従来の公費負担(新型コロナウイルスの検査,自宅療養者への診療)は廃止され,縮小された新たな公費負担が導入されます。 公費負担の新たな取り扱いが示されたことにともない,今般厚生労働省より,医療機関等による当該金額の請求に係るレセプトの記載等に関する取り扱いが示されましたので,お知らせします。

記

1 公費の種類について 新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用(治療薬に係るものを除く。)の一部を補助する公費(以下「一部補助」という。)及び新型コロナウイルス感染症の治療薬に要した費用の全額を補助する公費(以下「全額補助」という。)の2種類となる。その概要と公費番号は下記の通り。

(1)「全額補助」(公費負担者番号:28260800[京都市内も京都市外も同じ])

- 5類感染症への移行(5月8日)後は,新型コロナウイルス感染症の患者が外来で新型コロナウイルス感染症治療薬の処方(薬局での調剤を含む。以下同じ。)を受けた場合,その薬剤費について,全額を公費支援の対象とする。当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれない。

- 対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は,他の疾病とのバランスの観点から,これまでに特例承認又は緊急承認された経口薬「ラゲブリオ」,「パキロビッド」,「ゾコーバ」,点滴薬「ベクルリー」,中和抗体薬「ゼビュディ」,「ロナプリーブ」,「エバシェルド」に限るものとする。

- なお,これらの薬剤のうち,国が買い上げ,希望する医療機関等に無償で配分している薬剤については,引き続き,薬剤費は発生しない(配分に当たっての手続き等はそれぞれの薬剤の事務連絡を参照)。

- 本措置については,9月末までの措置とする。その後の本措置の取扱いについては,他の疾病との公平性に加え,国確保分の活用状況や薬価の状況等を踏まえて冬の感染拡大に向けた対応を検討することとしている。

(2)「一部補助」(公費負担者番号:28260701[京都市内も京都市外も同じ])

- 5類感染症への移行(5月8日)後は,新型コロナウイルス感染症の患者が当該感染症に係る治療のために入院した場合,他の疾病との公平性も考慮し,医療費(窓口負担割合1~3割)や食事代の負担を求めることとなる。ただし,急激な負担増を避けるため,医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額(以下「高額療養費制度の自己負担限度額」という。)から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする措置を講ずる。なお,高額療養費制度の自己負担限度額が2万円に満たない場合にはその額を減額する。

- 本措置については,9月末までの措置とする。その後については,感染状況等や他の疾患との公平性も考慮しつつ,その必要性を踏まえて取扱いを検討することとしている。

- 入院中の食事代は,高額療養費の適用対象ではないことから,上記減額の対象とはならない。また,外来療養のみに係る月間の高額療養費算定基準額は,入院療養を対象とするものではないため,上記減額の対象とならない。

- 入院時に新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合,その薬剤費について全額を公費支援の対象とするとともに,高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする。この場合の治療薬に対する公費支援の取扱いについては,外来の場合と同様とする。

- 5類感染症への移行後も,入院医療費の公費支援については従来通り,患者からの申請は必要なく,保険請求(レセプト請求)の枠組みを用いて行う。医療機関においては,入院期間中に患者の所得区分について確認いただく必要がある。

2 「公費負担者番号」欄について

- 新型コロナウイルス感染症に係る入院診療を算定する場合は,医療機関の所在地に対応する一部補助の公費負担者番号を記載すること。

- 新型コロナウイルス感染症の治療薬を算定する場合は,医療機関の所在地に対応する全額補助の公費負担者番号を記載すること。

- 一部補助の公費負担者番号と全額補助の公費負担者番号を同時に記載する場合は,一部補助の公費負担者番号を「公費負担者番号①」欄に,全額補助の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に記載すること。

- 他の公費負担医療制度による給付が行われる場合の記載順については,既存の法別番号28の公費負担医療(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症等の患者の入院(同法第37条))と同様の取扱いとすること。

3 公費負担医療の受給者番号について 公費負担医療の受給者番号は,「9999996(7桁)」を記載すること。

4 「特記事項」欄について オンライン資格確認等システム又は限度額適用認定証により,患者の所得区分を確認の上,患者の自己負担額が高額療養費又は一部補助の自己負担上限額を超える場合には,当該所得区分等に応じて,「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の『「特記事項」欄について』において定める略号,区ア,区イ,区ウ,区エ,区オ,区カ及び区キのうち,該当する略号を記載すること。 なお,多数回該当の場合は多ア,多イ,多ウ,多エ,多オ,多カ及び多キのうち,該当する略号を記載すること。

5 「療養の給付」欄について 本請求に係る「請求」の項には,実際に算定した新型コロナウイルス感染症の治療薬の合計点数及び入院患者における新型コロナウイルス感染症に係る診療の合計点数をそれぞれ記載すること。 また,全額補助に係る「負担金額」又は「一部負担金」の項には「0円」と記載し,一部補助に係る「負担金額」の項には,患者の所得区分に応じ,「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」の8(2)③に掲げる公費(下記【参照】)による減額措置後の最大の自己負担限度額までの額を記載すること。

記載例:「療養の給付」欄

- 入院の場合1特記事項:区ウ70歳未満公費①:一部補助公費②:全額補助・新型コロナウイルス感染症に係る入院料など:102,500点・新型コロナウイルス感染症の治療薬:40,000点

- 外来の場合特記事項:区ウ公費①:全額補助・初・再診料,検査料など:1,400点・コロナ治療薬:9,400点

6 その他その他の記載方法については,「診療報酬請求書等の記載要領等について」によること。

7 実施時期等

- 令和5年5月8日から実施すること。

- 同年5月1日から5月7日までの間に入院した患者の入院に係る費用の請求方法については,5月31日までの間は,なお従前の取扱いによるものとする。ただし,公費負担医療の受給者番号は,「9999996(7桁)」を記載すること。

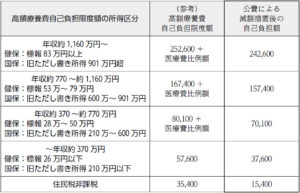

- 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」の8(2)③に掲げる公費

(単位:円)

(70歳未満) ※高額療養費の多数回該当の場合は,それぞれの所得区分について,公費による減額後の自己負担額と,多数回該当時の自己負担限度額とのいずれか低い方を適用する。この場合,上段から順に140,100円,93,000円,44,400円,37,600円,15,400円となる。

(70歳未満) ※高額療養費の多数回該当の場合は,それぞれの所得区分について,公費による減額後の自己負担額と,多数回該当時の自己負担限度額とのいずれか低い方を適用する。この場合,上段から順に140,100円,93,000円,44,400円,37,600円,15,400円となる。 (単位:円)

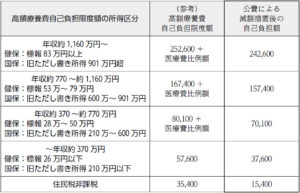

(70歳以上)

(70歳以上)

- 1 高額療養費の多数回該当の場合は,それぞれの所得区分について,公費による減額後の自己負担額と,多数回該当時の自己負担限度額とのいずれか低い方を適用する。この場合,上段から順に140,100円,93,000円,44,400円,37,600円,4,600円,0円となる。

- 2 75歳となったことで国民健康保険等から後期高齢者医療制度に異動する際,75歳到達月については,前後の保険制度でそれぞれ高額療養費の自己負担限度額を2分の1とする特例が設けられていることに鑑み,今般の公費による減額措置においても,75歳到達月における公費による減額後の自己負担額は,前後の保険制度でそれぞれ上段から順に121,300円,78,700円,35,050円,18,800円,2,300円,0円となる。