(令和6年6月〜8月実施)

- アンケート調査集計結果①〜④につきましては,京都医報6月1日号,7月1日号,8月1日号,9月1日号にそれぞれ掲載しております。

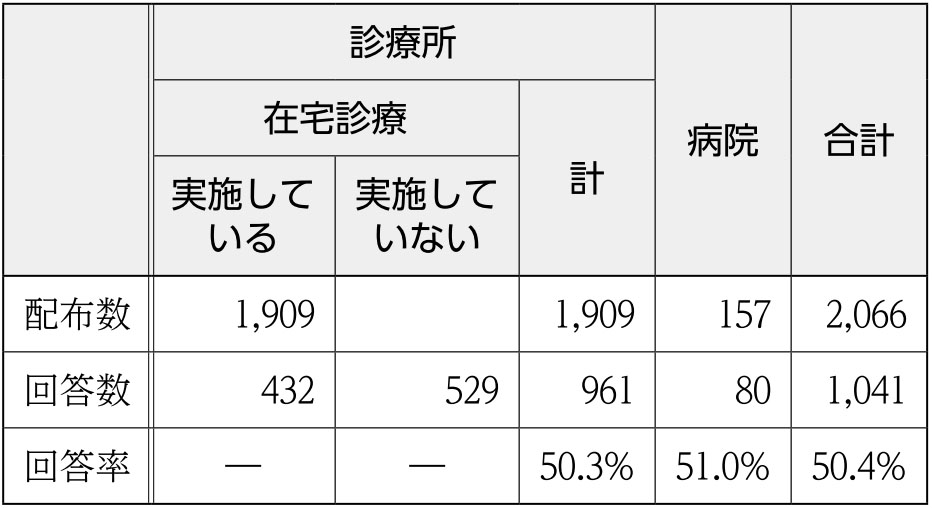

■ 2024 年

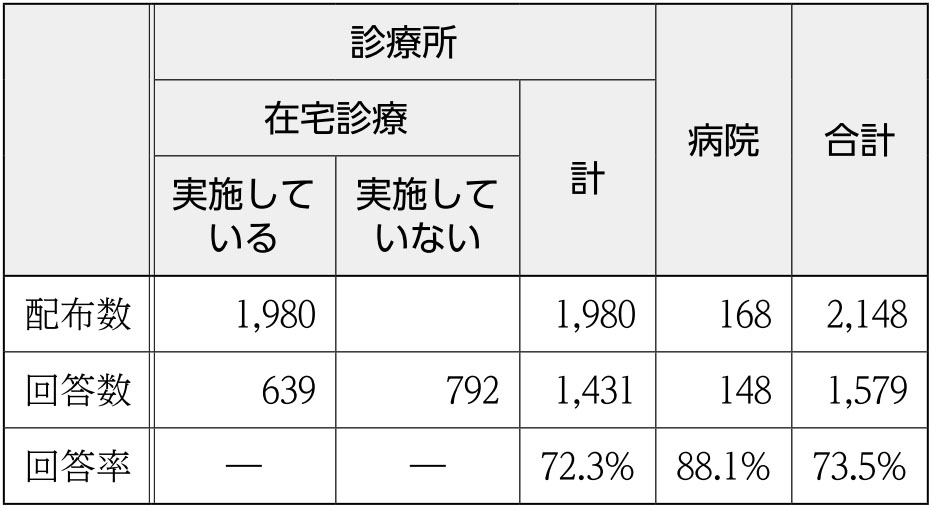

■ 2016 年

(1) 在宅医療を推進する上で必要な連携

-

① 自身の専門領域外の病状や手技が必要となった時にあれば良い連携先

(P.7)

-

② 夜間・日曜祝日の一般往診依頼が必要となった時にあれば良い連携先

(P.7)

-

③ 夜間・日曜祝日の看取り往診依頼が必要となった時にあれば良い連携先

(P.7)

-

【在宅医療を推進する上での必要な連携について】自由記載まとめ

-

自身の専門領域外の病状や手技が必要となった時の連携について その他自由記載紹介

(P.8)

-

夜間・日曜祝日の一般往診依頼が必要となった時の連携について その他自由記載紹介

(P.8)

-

夜間・日曜祝日の看取り往診依頼が必要となった時の連携について その他自由記載紹介

(P.8)

-

在宅医療における医療介護連携を進める上での具体的な課題について

(P.9)

(2) 営利企業主導による在宅医療についての印象

-

営利企業主導による在宅医療についての印象 自由記載紹介

(P.10)

(3) 在宅医療推進に向けて,京都府医師会へ求めること

-

在宅医療を推進する上で,京都府医師会に要望することやご意見 自由記載紹介

(P.11)

Ⅳ.

(1) 在宅医療を推進する上で必要な連携

① 自身の専門領域外の病状や手技が必要となった時にあれば良い連携先

② 夜間・日曜祝日の一般往診依頼が必要となった時にあれば良い連携先

③ 夜間・日曜祝日の看取り往診依頼が必要となった時にあれば良い連携先

在宅医療を実施している診療所は,訪問看護との連携を最も重視しており,特に夜間や休日の対応時にその傾向が強く表れている。一方,病院は地域の在宅医療チームとの連携を比較的高く求めている。

自由記載からは,「一般科とペアを組むことで精神科領域での身体管理を補完」「がん治療における医療用麻薬の使用には薬剤師と協働」「地域医療連携推進法人や在宅医療チームを活用し対応力を強化したい」など,連携に前向きな姿勢が見られた。

「法人内に夜間対応医師が在籍」「地区医師会による看取り当番制」「後援病院・基幹病院との事前協議による体制づくり」といった工夫も見受けられた。

在宅医療の質を高めるには,医師同士の協働や,訪問看護師・薬剤師・ケアマネジャーとの連携が求められていることが自由記載から読み取れた。

看取りに関しては,多職種連携も重要ではあるが,患者・家族との信頼関係を構築しておくことが重要であるとの意見が多かった。

【在宅医療を推進する上での必要な連携について】自由記載まとめ

自身の専門領域外の病状や手技が必要となった時の連携について その他自由記載紹介

- 身体管理をお願いできる一般科の医療機関とペアを組むようにしている。(京都・乙訓,60歳代,精神科)

- がんの患者さんの場合は,医療用麻薬の使用に精通した薬剤師さんとの連携。(京都・乙訓,60 歳代,内科)

- 在宅医同士の連携も必要だが,病院医師の理解も必要だと感じている。通院できないから訪問診療開始したにもかかわらず外来通院を指示されることが多く,そのたびに時間や手間が掛かることが増えている。(京都・乙訓,60 歳代,内科)

- 近隣の連携できる病院が存在すること。(丹後,60 歳代,内科)

夜間・日曜祝日の一般往診依頼が必要となった時の連携について その他自由記載紹介

- サテライト型診療所なので,夜間・日曜祝日の急変時は基幹病院へ紹介状を送付し受診を依頼している。(京都・乙訓,50 歳代,内科)

- 訪問看護さんのおかげで,自らの往診ということが減った。(京都・乙訓,50 歳代,外科)

- ほとんどは,自分で対応している。看取り期の人は訪問。緊急性のある方は救急車をお願いすることもあるが,病状に応じて出来る範囲で往診する。電話だけですむ場合もあり,訪問看護師にみにいってもらうこともある。(京都・乙訓,60 歳代,内科)

- 法人内の常勤の夜間医師が対応している。(京都・乙訓,60 歳代,内科)

- 連携先,紹介元の病院での対応。(京都・乙訓,60 歳代,内科)

- 夜間,日祝の午後はグループ内の病院に要請する。(50 〜 99 床,強化型在支病:連携型)

- 自圏域には,往診医が府内の中でも極端に少なく,連携は困難。(100 〜 199 床,地域包括ケア病棟)

夜間・日曜祝日の看取り往診依頼が必要となった時の連携について その他自由記載紹介

- 患者家族との信頼関係が確立していれば,例えば深夜の死亡であっても翌朝など当方の時間が取れる時刻帯に死亡確認するという前提での訪問診療を先々代の昭和 20 年頃から続けている。(京都・乙訓,67 歳,内科)

- あらかじめ家族と話し合っておいて自分で往診に行く。大概の患者さんが待ってくれる。(京都・乙訓,60 歳代,内科)

- 家族と話し合いができていて,あらかじめ予測されている場合は自院で対応。急変の場合は救急要請になる場合もある。(京都・乙訓,50 歳代,内科)

- 基本的に 24 時間以内に死亡が確認できるようにしている。(京都・乙訓,60 歳代,内科)

- 地域医療連携推進法人の活用。(京都・乙訓,40 歳代,内科)

- 近隣の在宅医との連携。(京都・乙訓,60 歳代,内科)

- 長期の休み時には知人の医師に看取りの依頼する。(山城南,60 歳代,内科)

- 基本は自分が夜中でも動く,遠出する際に死亡された場合,翌日に診断書を書くことがあるが,前もって出かける事を伝えておくことで,今まで問題はなかった。与謝地区では北部医療センターとの連携で在宅看取りシステムがあり,北部医療センターに死亡確認をしてもらえる。(丹後,70 歳代,内科)

- 法人の看取り担当に連絡し,医師の手配をする。(50 〜 99 床,強化型在支病:連携型)

在宅医療における医療介護連携を進める上での具体的な課題について

- 地域でこんなに頑張りました的な話し合いだけを重ねても PDCA につながらないかなと思う。かじ取りが課題。(京都・乙訓,70 歳代)

- 介護・看護関係者全員に MCS を利用してほしい。電話や FAX では,情報の共有がしにくい。MCSはスマホ一台で閲覧・連絡可能だし,褥瘡や皮膚所見など画像を含め一度に多くのメンバーに有意義な情報を届けられるのはメリットが大きい。(京都・乙訓,60 歳代)

- 介護サービス利用を開始する際は事前にかかりつけ医に相談して欲しい。(京都・乙訓,60 歳代)

- 地域病院との連携は必須であると考える。入院適応があると在宅医が判断した場合,患者家族が入院希望された場合,スムーズな入院対応を地域病院に対して望む。(京都・乙訓,50 歳代)

- 以前のようにケアマネジャーとドクター,ナースが一緒に勉強して議論する場所をたくさん作らないと心情的に葛藤が起こりやすい。(京都・乙訓,60 歳代)

- 一軒ずつの往診に 30 分とか場合によっては1時間とかかかる。しっかりした診療報酬上の裏付けが欲しい。(京都・乙訓,50 歳代)

- ケアマネジャーの立ち位置が不明確。ケアマネジャーの質もだいぶ差がある。病院は点数のことばかり気にしていて,すぐに退院,転院させようとする。(京都・乙訓,50 歳代)

- マイナンバーカードを含め保険情報共有の煩雑さ。(京都・乙訓,50 歳代)

- 新規や退院時の訪問診療の依頼時,FAX や電話だけという所が圧倒的に多いが,連携していく上では顔の見える関係が必要と思う。体制を整えて最終的に依頼されることも多く,できれば訪問診療が必要と思われた時点で,まずはそのアセスメントと共に相談してほしい。(京都・乙訓,70 歳代)

- 地域における在宅サポートチームを作っていくこと。(京都・乙訓,60 歳代)

- 自宅内では移動可能であるのに交通手段がない・家族が付き添えないという理由での訪問依頼が増えてきているように思う。(京都・乙訓,60 歳代)

- 普通の診療所が普通に他の診療所と連携を組んで少なくとも自院の患者の終末期は診るべき。(京都・乙訓,50 歳代)

- 今までのように外来診療の間に訪問診療を行うのは対象患者さんが増加すると無理があり,やはり在宅医療を中心にされる(特化した)医療機関の連携が必要かと感じる。(南丹,50 歳代)

- 病院からの引き継ぎは,在宅への理解が乏しい分,受ける側の労力が大きいと感じる。行政及び仲介する立場の MSW などの要請が進めば良い。(中丹,30 歳代)

- 特養の嘱託医の位置付けが中途半端であると感じています。看取りの月の算定は強化されたが,訪問時に算定できる項目を増やしてもらいたい。(丹後,50 歳代)

- 小児領域に関しては病診連携が要であり,ダブル主治医は避けて通れないと思う。議論さえない今の医療的ケア児の環境を本気で考えるメンバーでしっかりと話し合いたい。命が短い可能性が高いこども達はスピードある対応が必要だと思う。(丹後,50 歳代)

- 情報伝達のスピードアップ,連携のしやすさ,特定の人への業務の集中の拡散。(京都・乙訓,60 歳代)

- 十分な連携システム(定期的なカンファレンス,話し合いの場など)の確立が必要。(京都・乙訓,70歳代)

- 医師会(開業医)-訪問看護ステーション-地域連携室の関係構築。(中丹,70 歳代)

(2) 営利企業主導による在宅医療についての印象

営利企業主導による在宅医療に対する印象について,単純集計では「一切認めるべきではない」とする否定的な回答が,在宅医療を実施している診療所で最も高く,17.9%に達した。最も多かった回答は「地区医師会に入会し,かかりつけ医との連携を心掛けるのであれば容認する」であり,全体で4割以上を占めた。積極容認の意見は病院や実施していない診療所でやや多く,既に営利企業主導の在宅チームとの連携を行っているとの回答は全体で1%未満にとどまった。

自由記載では,夜間休日の往診体制において企業との連携に合理性を認める声がある一方,採算性による撤退リスクや患者の不利益への懸念も示された。特に生活保護受給者や認知症患者への対応では,過剰な訪問が問題視されている。医療の質や倫理面での課題,既存医療機関との競合,医師不足地域での企業依存の現状など,多様な意見が寄せられた。

全体として,営利企業の活用には一定の利点があるが,地域医療の持続性と患者保護の観点から慎重な対応が求められる。

営利企業主導による在宅医療についての印象 自由記載紹介

- 夜間休日の往診体制については府医と営利企業が連携されても良いと思う。(京都・乙訓,60 歳代)

- 営利企業は採算が合わなければ撤退していくので,後に残された患者さんはどうなるのか?(京都・乙訓,60 歳代)

- 営利企業主導であることで,必ずとりこぼされる患者がでてくる。今後の医療ニーズに見合った診療報酬の実現で地域医療を守り,活性化することが望まれる。(京都・乙訓,40 歳代)

- 訪問看護ステーションについても営利企業の参入により,利益追従による患者の不利益が問題になっている。同様のことが在宅医療についても危惧される。(京都・乙訓,50 歳代)

- 営利企業主導では,現在の一部の訪問介護・リハビリ・看護のように,(毎日訪問する事業所があり)生活保護・認知症の人への過剰なサービスにつながる。(京都・乙訓,60 歳代)

- 営利目的事業は経営的メリットが無くなれば撤退するので,長期的視点では地域医療を壊す方向に働くと思うが,制限する手段もないので受け入れざるを得ないのが実情か。(京都・乙訓,60 歳代)

- 営利企業主導の在宅チームと医療の質で競争となる。(山城北,60 歳代)

- 誰も来てくれなければ,営利企業に頼るしかない。(中丹,60 歳代)

- 行政,医師会にシステム,スキーム,サポートがないのであるならば企業からのサポートは必須。(北丹,50 歳代)

- 在宅医療の質を担保する前提で営利企業主導の在宅医療も必要となるのではないか。(京都・乙訓,70 歳代)

(3) 在宅医療推進に向けて,京都府医師会へ求めること

在宅医療推進に向けて,京都府医師会への要望として,夜間対応や輪番制の導入,訪問診療体制の強化,外部連携サービスの導入などが挙げられた。医師一人での 24 時間対応には限界があり,地域医療連携法人や在宅医療チームの活用が求められている。また,患者の看取りまで対応できる診療所の増加や,緩和ケアの充実,重度障害児のトランジション支援など,多様なニーズに応える体制づくりが必要とされている。医師同士や他職種との連携,スタッフ育成,制度理解の支援も重要な課題として挙げられた。

都市部と医療過疎地で在宅医療の形が異なる中,医師会の方向性と会員の思いが一致しているかを問う声もあり,今後の在り方についての議論が期待されている。

在宅医療を推進する上で,京都府医師会に要望することやご意見 自由記載紹介

- 例えば,エムスリーの傘下になった「当直連携基盤」という会社は他府県の在宅医療を行っている医師から質が良く信頼できると聞いている。現在は東京,名古屋,大阪,福岡のみだが府医で連携して京都にも導入してはどうか。(京都・乙訓,60 歳代)

- 医師1人の診療所で 24 時間必ず対応することは不可能であり,何らかの輪番制導入を検討(マッチングでも良いと思う)いただければと思う。(京都・乙訓,40 歳代)

- 当直帯の往診応需の共有基盤構築が急務。地域医療連携推進法人(ジャスティス)へのサポート。(京都・乙訓,50 歳代)

- 長年外来でみてきた患者が通院できなくなった時,往診や訪問診療で診療を継続し,できれば看取りまで行う診療所を一つでも増やしたい。そのために様々な講習や講演を企画していただいている京都府医師会の取り組みには敬意を表する。(京都・乙訓,40 歳代)

- 「備えること」:外来診療でその人の生活や先行きを十分配慮するのは困難で,自院のスタッフにも伴走する支援者としての役割は必要であり,研修や交流の場があると良い。「深めること」:重層的支援が必要なケースが少なくなく,支援のためには,首長,行政,医師会が一体的に話し合う場が必要。京都市でいえば京都市域医師会連合のような形が必要だと思う。「広めること」:医師会員の先生方がそれぞれに地域包括ケアの中の診療というイメージで在宅医療にあたっていただくことが大事だと思う。残念ながら,当地区のアンケートを見る限り,介護福祉系にとって相談しにくい相手が圧倒的に医師だという状況は大きな課題。病院医師も同様だが,病院には地域連携室がある,我々開業医は「裸で」連携に向き合わねばならず,負担が大きい。自院スタッフの育成とともに,他職種から私たちがどう見えるか,その改善には何が必要か,そうした,課題の可視化言語化が必要かと思う。(京都・乙訓,70 歳代)

- 患者さん,家族が最も願っている,緩和力を向上出来る研修,連携への取り組みを引き続きよろしくお願いしたい。(京都・乙訓,60 歳代)

- 重度心身障害児の今後の在宅医療,特にトランジションについて成人在宅医療の先生方との連携を取れるようにしてほしい。(京都・乙訓,50 歳代)

- 面で支える地域医療の形を府民は理解・納得しているのか!?都市部と医療過疎地で在宅医療の形も変わるのであれば,京都府医師会としてどうあるべきか?自分自身への問いかけでもあり自分なりの回答もないが,医師会を主体とした動向のみならず,多種多様な患者目線での医療への期待をどこまで全体として支えるべきで,支えていけるのか。そもそもの京都府医師会会員個人の思いと府医の目指す方向は一致しているのか。いろいろと考えを巡らせるが,京都府医師会が何をすべきかは難しい課題だと思う。(京都・乙訓,60 歳代)

- 介護の制度について,介護事業を直接行なっていなくても知っておくべきことがあれば教えていただきたい。制度上のことを知らずに,介護事業者に迷惑をかけていることがあるような気がしている。(京都・乙訓,50 歳代)

- 在宅医療の連携の場面や制度等で困ったことや不明点を相談できる場があればと思う。(京都・乙訓,70 歳代)

- 在宅医が不足していると思われる地域へ恒常的に医師を派遣してはどうか。京都府医師会が応募をかければ JMAT の時にように集まると思う。(京都・乙訓,60 歳代)

- 在宅医療を推進すれば,保険点数が増えるが,そのせいで点数改定の時に今回のように減点となるのは納得できない。(中丹,60 歳代)

- 地域事情にあったきめ細かいサポート体制を構築してほしい。(中丹,70 歳代)

- 在宅医療はアンケートにあったように,多職種連携とそれぞれの職種での横の繋がり,支え合いが必要。そこに営利企業主導のチームも関わる形が望ましいが,その形態の全国統一は難しく,どこが画策しそれを国がどう保証,管理するかが課題と思う。(京都・乙訓,50 歳代)

- 在宅医療を始めるにあたっての相談窓口があれば良い。(京都・乙訓,60 歳代)

- 在宅医療は一人開業医では厳しいので医師会主導のチームが必要になってくると思う。(中丹,70歳代)

総 括

このたび,府医では「2040年問題」に向けた在宅医療への取組み状況アンケート調査を実施いたしましたところ,会員の皆様にはご多忙の折にもかかわらずご協力を賜り,誠にありがとうございました。皆様から寄せられたご意見やご提案は,地域の医療現場に根ざした実情を反映したものであり,今後の在宅医療のあり方を検討する上で極めて重要な示唆を含んでおります。

2040年を見据えた社会構造の変化,特に高齢化の進展や医療資源の偏在といった課題に対応するためには,地域の特性に応じた柔軟かつ持続可能な医療提供体制の構築が不可欠です。府民が住み慣れた地域で,その人らしく安心して暮らし続けられるよう,府医としても在宅医療の充実に向けた取組みを一層強化してまいります。

「京都府医師会会員個人と府医の目指す方向は一致しているのか」という問い掛けを常に肝に銘じつつ,在宅医療の重要性や地域への貢献という共通理念は概ね一致しているものの,その実際の取組み方や関与の深さには,個人差もあり,府医としては,幅広いバックアップ体制をとってゆきたい所存です。

また,各圏域で実施されている地域医療調整会議において在宅医療の実態および将来像,課題等についてご協議いただくための基礎資料にしていただければ幸甚に存じます。

今回のアンケート結果は,そうした取組みの基盤となるものであり,皆様の真摯なご回答に心より感謝申し上げます。今後とも,地域医療の発展と府民の健康を支えるため,会員の皆様のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

稿を終わるにあたり,本アンケートの集計にご指導賜りました,ナレッジデータサービスの山下 勇太様に深謝いたします。

京都府医師会 在宅医療地域包括ケア担当理事 小柳津 治樹