2020年2月1日号

与謝医師会・北丹医師会と府医執行部との懇談会が9月28 日(土),昭恋館(京丹後市)で開催され,北丹医師会から10名,与謝医師会から11 名,府医から8名が出席。「消費税10%の影響」,「在宅保険診療」,「外国人診療」について,活発な議論が行われた。

社会保険診療は非課税であり,診療報酬本体と薬価・特定保険医療材料価格に上乗せ補填することにより対応されてきた。

消費税率5%時点までの上乗せについては,計算式が適切ではなかったために補填不足が生じていたことと,この方式による補填が十分かどうかの検証が全くされていなかったという経緯があった。

診療報酬上乗せ方式に対して医療界が不信感・不満を募らせ,現在の控除対象外消費税問題に行き着いている。

さらに,「計算式が適切でなかった」ことについては,平成元年の消費税導入時および平成9年改定時には消費税がかかる仕入れにかけた係数として,税率ではなく,消費者物価への影響が用いられたことが要因である。

平成9年当時の経済企画庁が税率2%引上げられた場合には消費者物価としては1.5%程度しか上がらないであろうという試算のもと,1.5/100 という数字がかけられており,これは課税項目に対して乗ずる係数としては不適であり,これが控除対象外消費税の問題の最も大きな要因であった。

また,消費税率5%から8%引上げ分の補填については,シンプルかつ広く薄く行き渡るよう,できる限り基本診療料(初・再診料,入院基本料)への上乗せにより対応した。

しかしながら,平成26 年診療報酬改定の消費税補填率調査に誤りがあり補填不足が判明し,医療界がさらなる不信感・不満を募らせることとなった。

消費税問題は基本的には税制の問題であるため,医療を課税業種転換するしか抜本的な解決策はない。

医療界として意見を取りまとめなければ議論の俎上にすら上がらない。

日医,日歯,日薬の三師会と四病院団体協議会では2018 年8月に控除対象外消費税問題の解決に向けた新たな仕組みを提言。

さらに,日医からは「控除対象外消費税問題解消のため,診療報酬への補てんを維持した上で,個別の医療機関等において診療報酬に上乗せされている仕入れ税額相当額に過不足が生じる場合には,申告により補てんの過不足に対応する新たな税制上の仕組みを平成31 年度に創設すること」を平成31 年度の税制要望としている。

医薬品納入価の交渉のポイントとして,薬価は消費税込みで設定されているため,「納入価(税抜き)× 1.08(消費税分)+薬価×2%(調整幅)」が,薬価を下回るように交渉する必要がある。

往診(時間外の考え方,処方・点滴など),訪問診療の基本的事項や看取り加算,在総管・退院時共働指導料,訪問看護などの在宅保険診療について,症例を示すとともにレセプト請求方法などを解説した。

初診・再診の時間による加算は,①診療時間以外の時間であること,②診療応需の体制を解いた後であること,③急患等やむを得ない事由によること-であり,往診料(初診・再診料)と合わせて算定する。

往診は,患家等からの依頼に応じて,医師が往診の必要性を認めた場合に行うものであり,往診の日時についても,依頼の詳細に応じて,医師の医学的判断による。

また,緊急往診加算について,診療標榜時間内に緊急に求められて往診を行った場合に算定する。急性心筋梗塞・脳血管障害・急性腹症等が予想される場合に算定可能であり,医学的に終末期であると考えられる患者に対して往診した場合も算定可能である。

基本的に通院時の考えと同じ。注射(点滴)継続を要する場合,医師が訪問し点滴した場合は通院時と同じである。週3日以上の点滴注射の必要を認め,看護師等が3日以上実施した場合には,在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定する。

また,訪問看護ステーション等の看護師などが,訪問看護指示書または点滴注射指示書に基づき点滴などを実施した場合,使用した薬剤・特定保険医療材料の費用について,算定するが,手技料は算定できない。

在宅患者訪問診療料は疾病,傷病のために通院による療養が困難なものに対して行うのが基本である。終末期関連の加算として,在宅ターミナルケア加算,死亡診断加算,看取り加算などがある。

また,在宅時医学総合管理料(在総管)は,施設基準の届出が必要で,総合的な在宅療養計画を作成し,患者・家族・看護しているものへ説明し,要点をカルテに記載する必要がある。その他,包括的支援加算,継続診療加算,在宅移行早期加算,頻回訪問加算などを説明した。

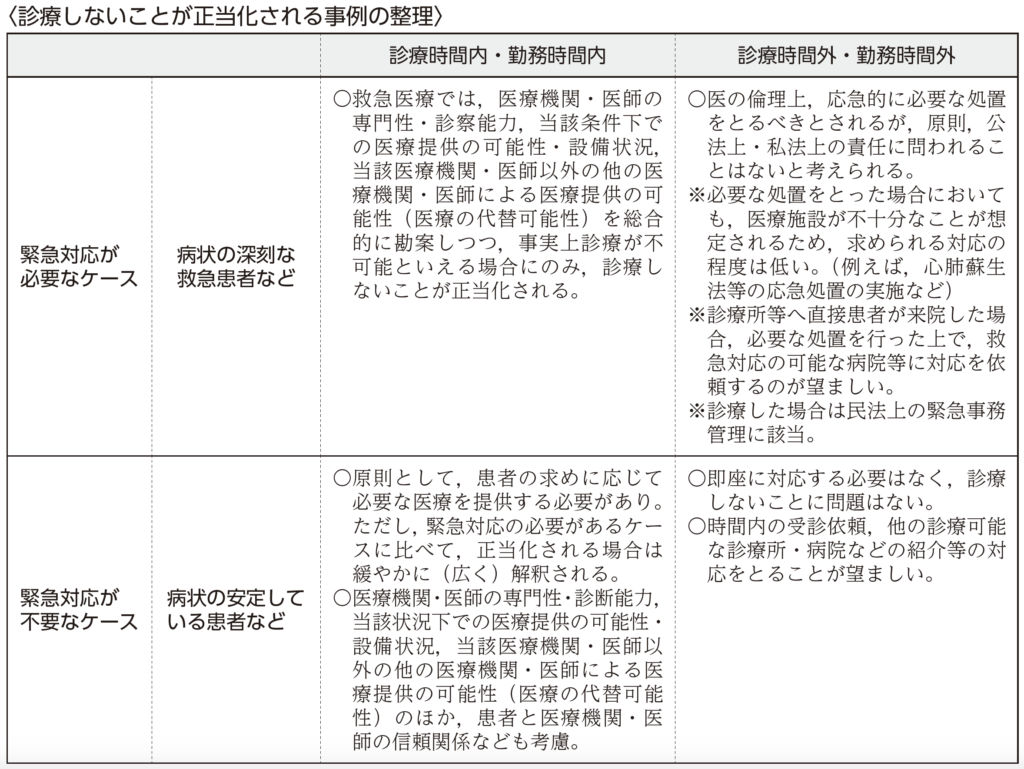

厚労省では,医師法の応召義務に関する解釈などを明確にした局長通知が近く発出される予定である。医師の診療業務の特殊性を踏まえた上で,医療機関や医師が診療しないことが正当化されるか否かを判断する要素としては,患者への「緊急対応の必要性の有無」と「患者の受診時間」が重要とし,緊急対応が必要な場合と不要な場合でそれぞれ解釈が示される予定である。

厚生労働行政推進調査事業補助金研究報告書「医療を取り巻く状況変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究」より,診療しないことの正当化事由は,日本人患者と同様である。他方で,外国人患者については,

こうした点が診療しないことの正当化事由に影響を及ぼすか否かについて,①,②の点については,的確な診療が難しいケースがあることが想定されるが,一般に宗教など文化的な差異は国籍を問わず尊重すべきであり,また,診療行為は言語情報のみによるものではなく,患者から診療の求めがある以上,言語以外の情報をも総合して可能な範囲で必要な診療を提供すべきであること,③の点についても,近日中に本国に帰国する場合など日本で医療を受けなければならない必要性が低い可能性があるものの,緊急対応が必要なケースもあることが想定されることから,これらの点のみをもって診療しないことを正当化することはできないと考えられる。ただし,①,②などの事情により,診療行為が著しく困難である場合などはこの限りではない(詳細は,本誌P32 参照)。

京都府糖尿病性腎症重症化予防プログラムでは,医療機関未受診者・治療中断者に対する受診勧奨やハイリスク者に対する保険指導などを実施する。

そのため,受診状況などの記載をお願いする連絡票が届いた際には,可能な範囲での協力を依頼した。

支払基金と国保連合会双方における審査の平準化をはかるために開催している「基金・国保審査委員会連絡会」の状況について解説するとともに,個別指導における主な指摘事項についての資料を提供した。

また,療養費同意書交付(マッサージ,はり・きゅう)に関する留意点を解説し,慎重な判断と適切な同意書発行に理解と協力を求めた。

〈診療しないことが正当化される事例の整理〉